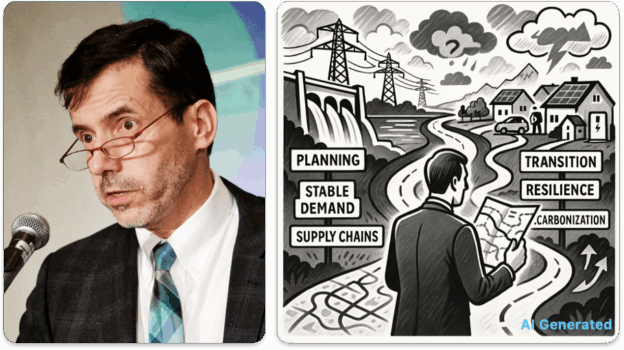

Transition énergétique, tensions géopolitiques, instabilité réglementaire, fragilisation des institutions issues de Bretton Woods : les entreprises du secteur de l’électricité évoluent désormais dans un environnement où l’incertitude est permanente. Ce n’est plus un bruit temporaire à filtrer, mais une caractéristique durable du système.

Une rupture avec les fondements historiques de la planification

Les compagnies d’électricité sont des services essentiels et réglementés. Certaines sont des entreprises privées poursuivant des objectifs de rentabilité, ce qui peut créer des tensions stratégiques lorsque ces objectifs entrent en conflit avec des considérations de long terme ou d’intérêt collectif. D’autres, notamment au Canada, relèvent du secteur public, et peuvent être appelées à répondre à des priorités de développement social, industriel ou territorial, voire à des objectifs politiques. Cela complexifie la définition de leurs stratégies, qui doivent conjuguer performance opérationnelle, acceptabilité sociale et alignement avec des mandats parfois évolutifs.

Pendant des décennies, les compagnies d’électricité d’Amérique du Nord ont pu s’appuyer sur une croissance modérée et prévisible de la demande, une centralisation des moyens de production, des chaînes d’approvisionnement stables et une régulation prévisible à long terme. Ce cadre est désormais rompu.

Aujourd’hui, elles font face simultanément à :

- une augmentation rapide de la demande après des années de stagnation, portée par l’électrification des usages et les objectifs climatiques,

- l’émergence de nouveaux moyens de production (solaire, éolien, batteries, V2G), souvent distribués et à faible coût marginal, mais qui exigent des modèles d’exploitation, de coordination et de planification radicalement différents,

- des chaînes d’approvisionnement tendues, notamment pour les équipements électriques critiques (transformateurs, câbles, acier électrique),

- des clients plus exigeants et stratégiques, devenus parfois autoproducteurs, et de plus en plus dépendants d’un service électrique fiable et continu,

- et la nécessité de reconnaître rapidement les ruptures technologiques, politiques ou climatiques, afin de pouvoir s’adapter avant qu’il ne soit trop tard.

Un cadre réglementaire souvent mal adapté

Ce tournant est d’autant plus difficile que les compagnies d’électricité, surtout en Amérique du Nord, évoluent dans des cadres réglementaires peu concurrentiels, centrés sur la valorisation de la base d’actifs réglementaires. Ce modèle récompense les investissements lourds, visibles et planifiables, mais pénalise l’agilité, l’action stratégique ou l’innovation.

À cela s’ajoute une rigidité interne liée à des structures fortement syndiquées, qui peuvent ralentir l’adoption de nouvelles technologies, de nouveaux rôles ou de nouvelles formes d’organisation du travail.

La structure industrielle elle-même y contribue aussi. En Amérique du Nord, l’intégration verticale reste la norme : génération, transport, distribution et vente au détail de l’électricité sont souvent regroupés au sein d’un même group. Cette organisation limite l’entrée de nouveaux joueurs et la pression concurrentielle, ce qui freine l’innovation et ralentit les ajustements stratégiques. À l’inverse, en Europe, la séparation fonctionnelle ou juridique entre les activités, combinée à des marchés plus ouverts, a stimulé l’émergence de modèles plus dynamiques. Certaines compagnies y sont devenues particulièrement agressives, investissant à l’étranger ou diversifiant leurs activités. Par exemple, EDF a fortement accru sa présence à l’international, en particulier dans les renouvelables, Enel a déployé des réseaux intelligents et des plateformes numériques bien au-delà de l’Italie, et National Grid, présente au Royaume-Uni et aux États-Unis, s’est engagée activement dans la modernisation des réseaux et la décarbonation de ses activités.

L’optionalité stratégique comme réponse

Dans ce contexte incertain, marqué à la fois par des transformations profondes et des tensions structurelles, il devient essentiel de repenser la stratégie non plus comme un plan figé, mais comme une capacité à naviguer dans l’incertitude. Cette nécessité est d’autant plus marquée que les objectifs des compagnies d’électricité ne se limitent pas toujours à la rentabilité maximale. Qu’elles soient publiques ou privées, ces entreprises doivent parfois composer avec des attentes sociales, territoriales ou politiques qui rendent leur trajectoire plus complexe. L’optionalité offre un cadre utile pour concilier ces impératifs multiples tout en restant capable de s’ajuster rapidement à des évolutions externes. Elle consiste à explorer des futurs plausibles, à évaluer sa position dans chacun, à préserver des marges de manœuvre et à investir dans la capacité d’ajustement.

Cela suppose notamment :

- de raisonner en scénarios plutôt qu’en projections uniques,

- de valoriser l’expérimentation, les projets pilotes et les solutions modulaires,

- de renforcer la résilience organisationnelle : capital humain, savoir-faire opérationnels, flexibilité des systèmes,

- et de relocaliser ou diversifier les chaînes d’approvisionnement afin de réduire les vulnérabilités structurelles.

Expérience du terrain

À travers les missions que j’ai menées en stratégie, en planification ou en analyse économique pour des compagnies d’électricité et d’autres acteurs publics, j’ai vu émerger un constat clair : la résilience dans un monde incertain ne vient pas de la rigidité, mais de la capacité à se préparer à plusieurs futurs, à apprendre vite, et à ajuster ses priorités en temps réel. Cette approche s’est d’ailleurs imposée dans d’autres secteurs que j’ai accompagnés, notamment dans les transitions technologiques des télécoms et des technologies de l’information, où la gestion de l’incertitude et des ruptures a souvent fait la différence entre un déclin annoncé et une transformation réussie. «?Be directionally right, not accurately wrong?», comme disait John Maynard Keynes.

La pertinence stratégique à long terme ne dépendra pas tant de la capacité à tout prévoir que de l’aptitude à maintenir la vigilance, à mobiliser les compétences et à faire preuve de flexibilité. La survie n’est pas en cause pour les entreprises d’électricité en situation de monopole naturel, comme celles actives dans le transport et la distribution. À l’image des câblodistributeurs et des compagnies de téléphones, ces entreprises continueront d’exister. L’enjeu est plutôt de demeurer utiles, légitimes et capables de jouer un rôle structurant dans un contexte en mutation rapide.

Agir malgré l’incertitude

Il serait tentant d’attendre que l’incertitude se résorbe d’elle-même. D’attendre des signaux clairs, des cadres stabilisés, des marchés matures. Mais ce serait une erreur stratégique.

Les entreprises du secteur de l’électricité n’ont plus le luxe de l’attentisme. La demande croît rapidement. Les moyens de production évoluent. Les chaînes d’approvisionnement se tendent. Les clients deviennent critiques, parfois producteurs eux-mêmes. Et les chocs — climatiques, technologiques, géopolitiques — se multiplient.

Dans ce contexte, la stratégie n’est plus une affaire de prévision, mais de préparation. Il ne s’agit pas de tout planifier, mais d’être prêt à réagir vite. Cela exige de repenser les façons de planifier, d’investir, de recruter, d’innover et même de dialoguer avec les régulateurs.

Reconnaître l’incertitude ne doit pas paralyser l’action. C’est au contraire un appel à une action plus lucide, plus agile, plus responsable. C’est là, désormais, que se joue la crédibilité des dirigeants du secteur.