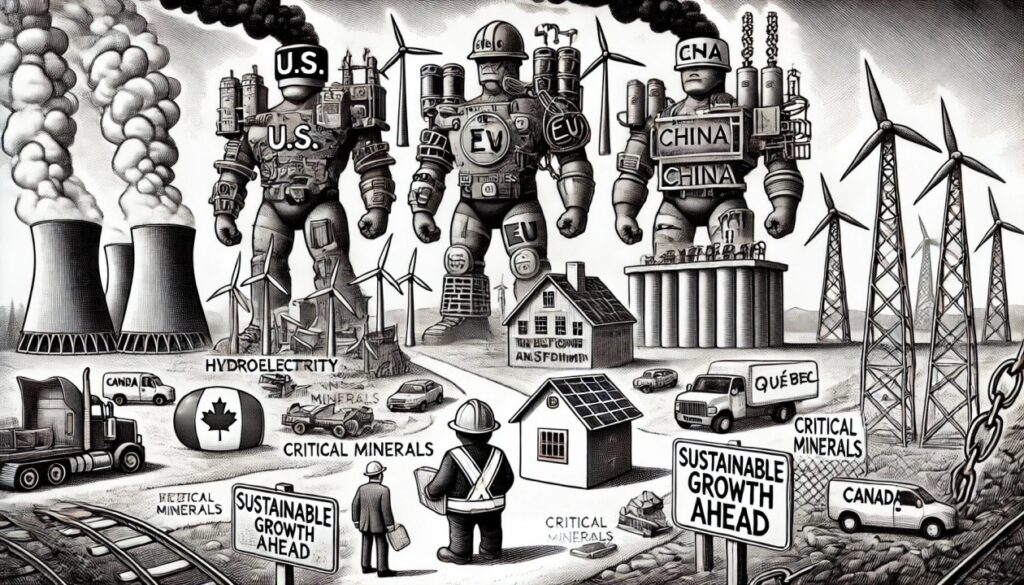

La politique «?America First?» et les décrets signés récemment par le président Trump posent des défis importants au secteur énergétique du Canada, particulièrement au Québec. Ces mesures incluent des tarifs proposés sur les biens canadiens, une divergence dans les politiques climatiques et un recul des incitatifs pour les véhicules électriques (VE) aux États-Unis. Compte tenu de l’intégration profonde des secteurs nord-américains de l’automobile et de l’énergie, ces développements ont des implications importantes pour la transition énergétique du Canada.

Défis principaux

1. Tarifs et compétitivité du marché

Les États-Unis ont proposé un tarif de 25 % sur les biens canadiens, y compris les exportations d’énergie, comme le pétrole, le gaz naturel et l’hydroélectricité. Le secteur hydroélectrique du Québec, qui dépend fortement des exportations d’électricité vers les États-Unis, serait directement touché. De tels tarifs affaibliraient la compétitivité d’Hydro Québec pour les contrats à long terme et sa capacité à échanger sur les marchés spot à court terme dans le nord-est des États-Unis. Le pétrole canadien, qui se négocie déjà à prix réduit, subirait une pression supplémentaire sur les prix, aggravant les défis financiers des provinces productrices de pétrole. Cette situation soulève aussi des questions sur la viabilité de l’oléoduc Keystone XL, promu par le président Trump, mais qui pourrait devenir inutile si les tarifs réduisent davantage la compétitivité du pétrole canadien. Cette contradiction ajoute à l’incertitude des futurs investissements énergétiques.

2. Réduction de la disponibilité des VE

Le recul des incitatifs et des programmes d’infrastructure pour les VE aux États-Unis pourrait freiner la croissance de la chaîne d’approvisionnement des VE au Canada. L’intégration du secteur automobile nord-américain signifie que les politiques américaines influencent directement les marchés canadiens. Une diminution de la disponibilité des VE aux États-Unis pourrait également limiter leur disponibilité au Canada, freinant l’adoption des technologies de transport propre et retardant les progrès vers les objectifs nationaux de réduction des émissions.

3. Restrictions commerciales et risques pour les chaînes d’approvisionnement

Les restrictions commerciales potentielles des États-Unis sur les importations de pays comme la Chine ou les contrôles à l’exportation sur les technologies critiques pourraient retarder la transition énergétique du Canada. Les technologies clés en danger incluent :

- Intelligence artificielle (IA) : Essentielle pour optimiser les systèmes énergétiques, permettre des réseaux intelligents et améliorer l’efficacité énergétique dans tous les secteurs.

- Systèmes de stockage d’énergie : Les batteries sont indispensables pour l’intégration des énergies renouvelables, garantissant la stabilité du réseau et équilibrant l’offre et la demande. Les systèmes avancés, tels que les batteries au lithium-ion et à l’état solide, jouent un rôle crucial dans l’adoption des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

- Logiciels de gestion des réseaux : Nécessaires pour moderniser les infrastructures énergétiques.

- Composants solaires et éoliens : Turbines, panneaux et systèmes connexes.

- Équipements de transmission et de distribution : Essentiels pour la transmission efficace de l’électricité et la fiabilité du réseau, en particulier avec l’intégration des énergies renouvelables. Les transformateurs sont actuellement en pénurie, tandis que les systèmes de transmission en courant continu (HVDC) représentent un marché en expansion.

Si le Canada suit les restrictions américaines, il pourrait faire face à des coûts plus élevés et à un accès limité à ces technologies critiques.

Réponses stratégiques

Renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales

Le Canada dispose d’une économie bien plus petite que celles des États-Unis, de l’UE ou de la Chine. Il ne peut pas raisonnablement construire des chaînes d’approvisionnement pour tous les composants du secteur énergétique. Les gouvernements doivent se concentrer sur les segments critiques ou les domaines où le Canada a un avantage concurrentiel. Les stratégies clés incluent :

- Relocalisation de la fabrication : Établir une production nationale pour des segments tels que les batteries pour VE, les composants d’éoliennes et les transformateurs afin de réduire la dépendance aux importations étrangères.

- Diversification commerciale : Élargir les partenariats avec l’Europe, la Corée du Sud et le Japon pour sécuriser l’accès aux matériaux et technologies essentiels.

- Accès aux matériaux critiques : Investir dans l’exploitation minière nationale et le recyclage des terres rares et d’autres matériaux vitaux.

- Partenariats public-privé : Soutenir l’innovation et la fabrication locale grâce à des subventions et des investissements ciblés.

Exemples de domaines prioritaires :

- Minéraux critiques : Tirer parti des abondantes réserves de lithium, de nickel et de cobalt du Canada pour soutenir la fabrication de batteries.

- Hydroélectricité et stockage d’énergie : Capitaliser sur la capacité hydroélectrique du Québec, avec intégration est-ouest, et intégrer des systèmes de stockage d’énergie avancés.

- Production d’hydrogène renouvelable : Utiliser les énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène vert destiné à la décarbonisation industrielle, en particulier dans des secteurs comme l’acier et la chimie.

Prioriser l’utilisation locale de l’énergie

Les abondantes ressources hydroélectriques du Québec offrent une opportunité de se concentrer sur la décarbonisation locale plutôt que sur les exportations. L’électrification des transports, du chauffage et des industries lourdes au Québec pourrait réduire les émissions tout en isolant la province des marchés d’exportation volatils.

De même, bien que les secteurs pétroliers et gaziers du Canada méritent un soutien à court terme, les gouvernements doivent équilibrer les investissements face aux tendances à long terme. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un déclin mondial de la demande de pétrole et de gaz à mesure que les économies passent à des émissions nettes nulles, et la consommation de pétrole de la Chine a probablement atteint son pic en 2024. Les ressources devraient être priorisées pour les initiatives de décarbonisation et le développement de technologies d’énergie propre afin de renforcer la résilience économique et l’adaptabilité à long terme.

Conclusion

Les défis posés par la politique «?America First?» soulignent l’importance d’une approche stratégique pour la transition énergétique du Canada. En misant sur des chaînes d’approvisionnement robustes, en favorisant une utilisation accrue de l’énergie produite localement et en se concentrant sur des secteurs clés où le Canada détient un avantage compétitif, comme l’hydroélectricité, les minéraux critiques et l’hydrogène vert, le Canada et le Québec peuvent renforcer leur secteur énergétique, améliorer leur résilience économique et accélérer la transition vers un avenir énergétique respectueux de l’environnement.