On parle souvent du peak oil comme d’un sommet mondial. Mais les moyennes globales cachent l’essentiel : la transition énergétique est asymétrique et asynchrone.

(LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/et-si-le-pic-fossile-navait-jamais-lieu-simplement-parce-marcoux-turle/)

Dans certains pays, la consommation de pétrole ou de charbon recule depuis des années. Dans d’autres, elle continue de croître. Et ailleurs encore — comme en Éthiopie, au Rwanda ou au Bangladesh — elle n’a jamais vraiment décollé. Ces pays pourraient sauter directement à des technologies propres, comme d’autres ont sauté le téléphone filaire pour passer au mobile.

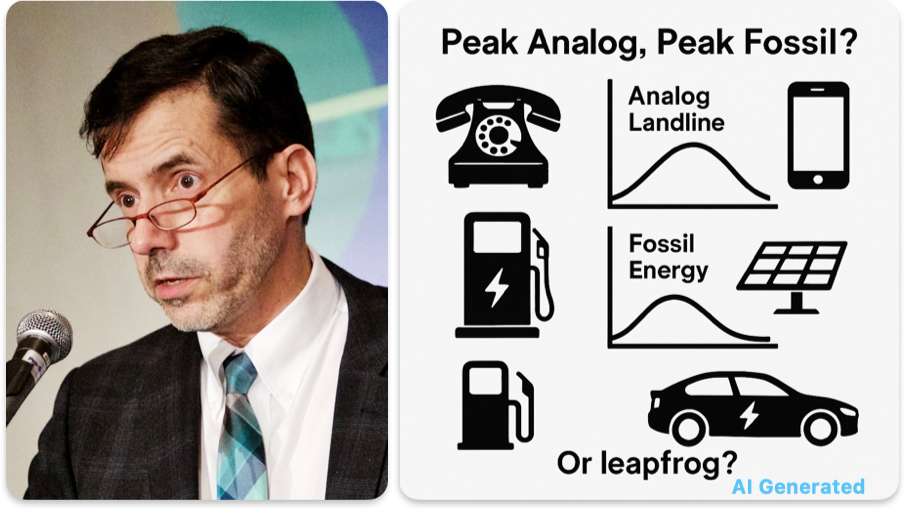

C’est exactement ce qui s’est produit avec le téléphone analogique. Il a fallu un siècle pour construire ce système… et moins d’une génération pour le démanteler, dès que des solutions numériques plus agiles sont apparues.

La question n’est pas de savoir quand la planète atteindra un pic fossile. La vraie question est : qui décidera de ne jamais y entrer ?

Et si le pic fossile ressemblait au pic analogique??

En Amérique du Nord, le téléphone analogique a atteint son apogée au tournant des années 2000. Puis est venue la vague numérique : téléphonie mobile, VoIP, fibre optique. Les lignes fixes traditionnelles ont décliné. Ce qu’on appelle aujourd’hui le peak analog.

Mais ce pic n’a pas été mondial. En Europe, il est survenu un peu plus tard. En Chine, au milieu des années 2000. Et dans de nombreux pays en développement, il n’a tout simplement jamais existé. Ils ont sauté l’étape des fils de cuivre pour passer directement au sans-fil.

Aujourd’hui, on observe un phénomène similaire avec les énergies fossiles.

Le «?pic fossile?» : une transition asynchrone

Dans certains pays, la consommation de combustibles fossiles a déjà atteint un sommet :

- En Europe, le charbon et le pétrole reculent depuis des années.

- Aux États-Unis, le charbon a culminé en 2007.

- Même en Chine, plusieurs provinces industrialisées ont plafonné leur consommation de charbon par habitant.

Mais la demande en énergie continue de croître. Ce décalage brouille les indicateurs globaux. Si l’on se fie uniquement à la moyenne mondiale, la transition semble lente, voire inexistante.

L’illusion des agrégats

C’est là que la comparaison avec la téléphonie devient éclairante.

Lorsque l’on agrège toutes les données, on masque les dynamiques régionales. Pourtant, ce sont les avant-gardes — le début de la courbe en S — qui montrent la voie. La transition énergétique, comme la révolution numérique, ne se déploie pas partout au même rythme. Elle progresse de manière fragmentée et souvent discrète. Une image plus juste serait celle d’une succession de petites cascades, plutôt qu’une chute abrupte comme à Niagara : des étapes locales, franchies rapidement une fois amorcées, qui finissent par transformer l’ensemble du paysage énergétique.

La leçon du téléphone analogique : long plateau, déclin rapide

La téléphonie analogique s’est imposée lentement, mais durablement. Au Canada, il a fallu près d’un siècle pour que la téléphonie filaire devienne un service universellement accessible. Cependant, dans les années 1990, les nouvelles technologies, comme la téléphonie mobile, la fibre optique et Internet, ont gagné du terrain en raison de la déréglementation des télécommunications, complétant d’abord l’infrastructure analogique existante plutôt que de la remplacer.

Le pic d’utilisation des lignes fixes analogiques a été atteint vers 2000. Moins de vingt ans plus tard, ces infrastructures étaient en voie d’être démantelées. Par exemple, dès 2020, de nombreux opérateurs dans le monde avaient commencé à retirer leurs services de téléphonie traditionnelle sur cuivre (Public Switched Telephone Network, ou PSTN), amorçant la transition vers des services numériques (VoIP) sur fibre ou réseau mobile. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Australie avaient tous annoncé des calendriers de fermeture complète des réseaux analogiques entre 2020 et 2025, certains allant jusqu’à interdire les nouvelles connexions PSTN dès 2023.

Ce que la téléphonie nous enseigne, c’est qu’un système industriel peut mettre des décennies à se mettre en place, mais qu’il peut se défaire en quelques années une fois l’alternative crédible disponible et soutenue par une politique claire.

Dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie, les listes d’attente pour obtenir une ligne fixe analogique pouvaient s’étendre sur des années, voire des décennies. Au final, ces lignes ne furent jamais installées : les citoyens sont passés directement à la téléphonie mobile, moins coûteuse et plus rapide à déployer. C’est un exemple frappant d’infrastructure que le saut technologique a rendu obsolète avant même qu’elle ne soit déployée.

On retrouve une dynamique similaire dans l’énergie. Dans de nombreux pays en développement, la distribution de carburant est assurée par un monopole public, souvent inefficace et vulnérable aux chocs internationaux. Ce carburant est parfois subventionné, ce qui alourdit considérablement les finances publiques tout en rendant la transition énergétique encore plus complexe à gérer pour les États. L’électricité est elle aussi gérée par des entreprises publiques peu performantes, héritées d’une logique centralisée. Comme pour la téléphonie filaire, ces monopoles peuvent freiner l’accès, accroître les coûts et décourager l’investissement. Résultat : les citoyens et les petites entreprises cherchent des solutions alternatives, plus rapides à déployer, comme le solaire, les batteries ou les véhicules électriques légers. Ici encore, l’infrastructure héritée est contournée plutôt que transformée.

Des exemples de contournement technologique dans l’énergie

Trois cas emblématiques montrent comment certains pays amorcent une transition énergétique non pas par substitution, mais par contournement :

Éthiopie — En 2024, l’Éthiopie a interdit l’importation de véhicules à essence et diesel. Le pays cherche à réduire sa dépendance aux carburants fossiles, malgré l’absence d’un réseau de recharge développé. Cette mesure marque une rupture nette, mais soulève aussi d’importants défis logistiques et techniques.

Pakistan — Le pays subventionne fortement le carburant fossile, parfois à hauteur de 10 % du budget national, ce qui pèse lourdement sur ses finances publiques. Des solutions locales émergent pour contourner cette dépendance : systèmes solaires domestiques, microréseaux dans les zones rurales, et véhicules électriques légers dans les villes. L’énergie solaire représentait déjà plus de 25 % de la production électrique du pays en 2025, après une croissance de plus de 100 % en un an, soutenue par l’importation massive de panneaux solaires à bas prix.

Hongrie — Le pays a connu une augmentation spectaculaire de sa capacité solaire installée depuis 2020. En quelques années, la Hongrie est passée d’un marché marginal à plus de 5 GW de solaire, dont une grande part en production décentralisée. Cette montée en puissance rapide, soutenue par des subventions, une simplification administrative et une crise énergétique en Europe, illustre comment un petit pays peut basculer rapidement vers le renouvelable dès que les conditions s’alignent.

Autres exemples — plusieurs pays montrent des dynamiques similaires, bien que souvent à une échelle plus ciblée :

- Rwanda — Le pays vise à électrifier complètement ses motos-taxis, en misant sur des batteries interchangeables à faible coût d’exploitation.

- Bangladesh — Plus de six millions de foyers utilisent des systèmes solaires domestiques?; l’électricité centralisée fossile n’a jamais été dominante dans les zones rurales.

- Inde — Des villages hors réseau s’appuient sur des microréseaux solaires : pour beaucoup, l’électricité renouvelable est leur première source d’énergie.

- Kenya — Le financement par versements (ex. M-KOPA avec M-Pesa) permet d’accéder à l’électricité solaire sans coût initial élevé.

- Indonésie — Jakarta pilote un programme de conversion de scooters à essence en scooters électriques pour éviter le verrouillage fossile.

- Norvège — Dans un contexte très différent : plus de 90 % des voitures neuves vendues sont électriques, preuve qu’une sortie rapide du fossile est possible lorsque politique publique et marché convergent.

Ce que ces exemples nous enseignent

Le pic fossile n’est pas un sommet global unique, mais une succession de basculements locaux.

Certains pays ne verront jamais leur pic fossile, parce qu’ils n’auront jamais massivement utilisé les carburants fossiles.

Comme pour les télécoms, la transition la plus rapide ne vient pas nécessairement des marchés les plus riches, mais souvent des plus agiles.

Ce qui compte n’est pas seulement la sortie des combustibles fossiles, mais le choix de ne pas y entrer.

Une transition éclatée, mais irréversible

Si on attend que les agrégats mondiaux valident la transition, on risque de passer à côté du signal. Il vaut mieux regarder les dynamiques locales, les arbitrages d’investissements, les virages structurels. C’est là que se jouent les transformations.

L’histoire du peak analog nous enseigne une chose essentielle : une technologie peut décliner silencieusement, sans tambour ni trompette, parce qu’une autre, plus souple, plus accessible, s’impose progressivement — et parfois brutalement.

La transition énergétique, comme les transitions industrielles précédentes, ne sera pas symétrique. Elle sera asymétrique, hétérogène… et, à terme, décisive.