Introduction

L’énergie n’est pas seulement une question de carbone, de coûts ou de technologie… c’est aussi une question d’espace et de temps. Chaque filière électrique mobilise une portion du territoire, parfois visible, parfois diffuse, pendant des durées qui varient fortement entre la construction, l’exploitation et la remédiation. Ces différences spatio-temporelles influencent profondément la planification, l’acceptabilité et la durabilité de nos choix énergétiques.

Aperçu

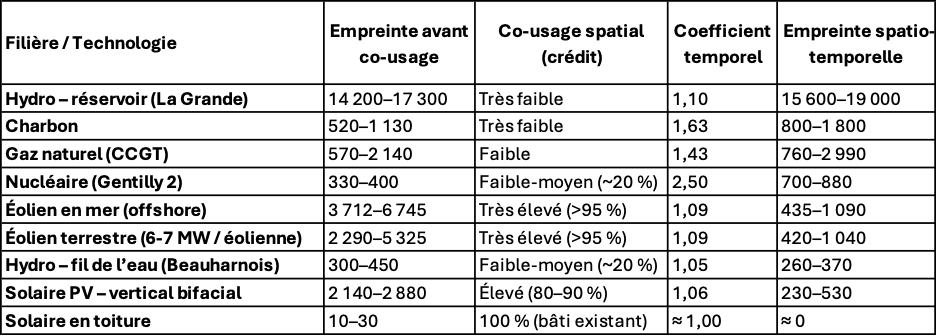

Le tableau comparatif synthétique ci-dessous (la version complète est en annexe) montre à quel point l’occupation du territoire varie selon les technologies de production, mais aussi comment la nature et la durée de cette occupation diffèrent : permanente ou temporaire, exclusive ou partagée, extractive ou réversible.

(Dans la mesure du possible, les données et hypothèses utilisées prennent le Québec comme référence géographique et technique.)

Tableau synthétique — Empreinte foncière par filière (ha/TWh/an)

Unités : hectares par TWh d’électricité livrée annuellement (ha/TWh/an). Les chiffres incluent les emprises de transport, les chaînes d’approvisionnement et, le cas échéant, un crédit de co-usage. Le tableau complet est présenté en annexe. Les détails des hypothèses qui sous-tendent ces tableaux sont disponibles sur demande dans un document distinct. Un hectare est équivalent à environ 108?000 pi² ou 2,5 acres.

L’hydroélectricité à réservoir a une empreinte spatio-temporelle importante, mais elle est très pratique, car sa puissance est réglable, contrairement au nucléaire ou à l’hydroélectricité au fil de l’eau qui fonctionnent en continu. Solaire et éolien restent intermittents, mais au Québec, les grands réservoirs facilitent leur intégration : l’électricité solaire produite l’été permet de garder l’eau pour les pointes hivernales.

Ces tableaux montrent à quel point l’occupation du territoire varie selon les filières de production d’électricité, et surtout, comment la nature et la durée de cette occupation diffèrent. Les grands réservoirs d’Hydro-Québec et les filières fossiles dominent en superficie absolue et en durée, mais cette occupation n’a ni la même intensité d’usage ni la même réversibilité que celle des technologies récentes.

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour arriver à ces tableaux repose sur une approche progressive :

- On part de l’empreinte directe, c’est-à-dire la surface physique occupée par les infrastructures de production, puis on applique trois ajustements pour obtenir l’empreinte ajustée.

- On ajoute d’abord les extensions spatiales associées à la chaîne d’approvisionnement et au transport d’électricité, qui représentent la portion amont et aval du cycle énergétique.

- On soustrait ensuite le co-usage (agricole, récréatif, écologique) pour tenir compte des surfaces partagées.

- Enfin, on pondère par la durée d’occupation afin d’obtenir une mesure spatio-temporelle nette, exprimée en hectares par TWh d’énergie livrée par an.

Cette méthode permet une comparaison équitable entre des technologies à des échelles très différentes — de quelques panneaux solaires à un complexe hydroélectrique continental.

L’empreinte directe

L’empreinte directe correspond à la surface occupée physiquement par les infrastructures d’une centrale ou d’un parc de production. C’est le point de départ de toute comparaison entre filières, car elle traduit la portion du territoire directement touchée par la production d’énergie — le noyau et la zone liée au projet.

En plus du noyau, soit la centrale elle-même, l’empreinte directe inclut toute la zone liée au projet, y compris l’espace périphérique nécessaire au fonctionnement ou à la sécurité des installations. Elle varie fortement d’une filière à l’autre :

- Dans le cas du nucléaire, elle comprend la zone d’exclusion et la zone de planification d’urgence, qui s’étendent sur plusieurs kilomètres autour du site et où les usages sont restreints.

- Pour les centrales au charbon ou au gaz, elle inclut les marges de sécurité, les bassins de refroidissement et les zones industrielles adjacentes.

- Pour l’hydroélectricité, elle comprend les digues et les réservoirs, souvent inondés de façon permanente.

- Dans le cas de l’éolien, il s’agit des zones d’espacement entre turbines et des voies d’accès

- Pour le solaire, des chemins de service et des marges autour des parcs, ou l’espace de toiture.

L’ensemble de ces zones élargit considérablement l’emprise apparente du projet, sans pour autant être toujours entièrement exclusif. Elles doivent donc être considérées comme une composante essentielle de l’empreinte directe.

Variabilité entre filières

- Les grands ouvrages hydroélectriques submergent des milliers de kilomètres carrés, transformant durablement le paysage.

- Les centrales thermiques ou nucléaires ont une empreinte compacte, concentrée autour des bâtiments et des aires de sécurité.

- Les parcs éoliens et solaires s’étendent sur de grandes surfaces, mais leur occupation matérielle est faible : une petite fraction du sol est réellement construite.

Trois ajustements à l’empreinte directe

Trois facteurs principaux viennent donc ajuster l’empreinte directe :

1. Chaîne d’approvisionnement et transport d’électricité — une extension spatiale

L’empreinte réelle d’une filière dépasse largement le site de production. En amont, elle inclut les zones d’extraction et de transformation des matériaux et des combustibles?; en aval, elle comprend les réseaux de transport d’électricité nécessaires pour acheminer l’énergie vers les centres de charge.

Cet effet revêt une importance particulière pour l’hydroélectricité à réservoir au Québec : les lignes de transport de 315 à 735 kV peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres, voire dépasser 1?500 km, afin d’acheminer l’électricité des centrales nordiques vers les régions consommatrices du sud. À l’inverse, les autres filières — solaire, éolien, thermique — peuvent être implantées beaucoup plus près des centres de charge, voire cosituées.

En ce qui concerne les filières fossiles et nucléaires, la chaîne d’approvisionnement (extraction minière, oléoducs, usines de traitement) domine souvent l’empreinte globale. En revanche, pour les énergies renouvelables distribuées, cette contribution reste négligeable.

2. Co-usage — un crédit spatial

Le co-usage s’applique, à des degrés variables, à l’ensemble des filières.

- Dans le cas de l’éolien terrestre ou du solaire vertical bifacial, plus de 80 % du terrain reste disponible pour d’autres usages — agricoles, forestiers ou écologiques.

- Pour l’hydroélectricité au fil de l’eau, les berges et les plans d’eau peuvent servir à la navigation, à la pêche ou aux loisirs.

- Les centrales thermiques ou nucléaires, bien que plus confinées, peuvent parfois être entourées de zones écologiques protégées ou d’aires de recherche et de surveillance environnementale.

- Même les réservoirs hydroélectriques, bien que permanents, offrent un certain co-usage récréatif.

- Par contraste, le solaire en toiture, bien qu’excellent pour le co-usage, demeure un potentiel réel, mais limité, principalement en raison de la surface disponible, de la géométrie et de l’orientation des toits. Même pleinement mobilisé, il ne peut couvrir qu’une part relativement modeste de la demande provinciale.

Le co-usage agit donc comme un crédit spatial qui réduit l’empreinte effective d’une filière en valorisant l’intégration d’autres fonctions sur le même territoire. Il devient ainsi un indicateur de compatibilité territoriale entre énergie et autres fonctions socioéconomiques.

3. Dimension temporelle — une occupation prolongée

Enfin, la durée pendant laquelle le territoire reste occupé — de la construction à la remédiation — influence directement l’intensité réelle de l’emprise. Les filières à cycles longs (hydro, nucléaire, fossiles) immobilisent des surfaces pendant des décennies, voire de façon permanente, tandis que les renouvelables récents (solaire, éolien) ont des cycles plus courts et réversibles.

- Construction : un barrage ou une centrale thermique exige plusieurs années, parfois une décennie, avant d’atteindre sa pleine capacité, alors qu’un parc éolien ou solaire se construit en moins de deux ans.

- Fin de vie et remédiation : les sites fossiles et nucléaires nécessitent des décennies de démantèlement et de suivi?; les projets éoliens ou solaires peuvent être démontés, remotorisés ou réaffectés en quelques mois.

- Temps non productif : pendant ces phases de construction ou de réhabilitation, le territoire reste occupé, mais ne produit pas d’énergie. Les filières à cycles longs subissent donc une inefficience temporelle plus marquée.

Ces trois ajustements — chaîne d’approvisionnement et transport d’électricité, co-usage, et temporalité — redéfinissent la notion même d’empreinte foncière, en l’élargissant d’une surface brute à une occupation spatio-temporelle nette.

Hydroélectricité et acceptabilité

L’hydroélectricité, fondement du système québécois, se distingue par sa stabilité et son intégration paysagère historique, mais les réservoirs restent une occupation permanente du sol — un legs irréversible. Ce modèle a longtemps bénéficié d’une large acceptabilité sociale au sud du Québec, où l’hydroélectricité est perçue comme un symbole de modernité et de souveraineté énergétique. Il n’en va pas de même pour plusieurs Premières Nations du Nord, pour qui ces ouvrages ont entraîné des pertes territoriales et culturelles profondes, et continuent de soulever des enjeux de reconnaissance, de gouvernance et de partage des bénéfices.

Co-usage vertical : le cas de Beauharnois

Le canal d’amenée de la centrale hydroélectrique de Beauharnois montre bien qu’une infrastructure existante peut être multifonctionnelle. Ce canal artificiel, long d’environ 25 kilomètres et large d’environ 1 kilomètre (soit environ 2?500 hectares de surface d’eau), fait partie intégrante de la voie maritime du Saint-Laurent et sert à la navigation commerciale et au contrôle des niveaux d’eau. Cette double fonction en fait un exemple remarquable de co-usage hydraulique et logistique. Le même canal pourrait accueillir du solaire flottant (floating PV) sans nuire à la fonction hydraulique ni à la navigation. À une densité réaliste de 0,5 MW/ha, on pourrait y installer environ 1,2 GW de panneaux produisant 1,5 à 1,8 TWh/an, soit près de 15 % de la production actuelle de Beauharnois (11,7 TWh). Ce type d’intégration permettrait d’augmenter la production électrique sans nouvelle emprise foncière : une forme de co-usage technologique et territorial déjà anthropisé.

Enjeux et perspectives

L’analyse foncière met en lumière trois enseignements structurants :

- L’importance du transport et de l’approvisionnement : plus une source est éloignée des centres de charge, plus l’emprise associée aux lignes de transport devient significative. Dans le cas des centrales fossiles, il faut aussi considérer les réseaux d’approvisionnement (p. ex. gazoducs) qui, comme le canal de Beauharnois pour la voie maritime du Saint-Laurent, constituent une part importante de l’empreinte spatiale réelle du système énergétique.

- La valeur du co-usage : ce n’est pas tant la superficie brute qui compte que la capacité d’un projet à partager l’espace avec d’autres fonctions.

- La réversibilité et la remédiation : les technologies récentes — éolien, solaire, stockage — se distinguent par leur capacité à libérer ou réutiliser les terrains à la fin de vie d’une centrale ou d’un parc.

Sur ce dernier point, les filières fossiles et le nucléaire laissent souvent une empreinte durable :

- Les mines de charbon et les bassins de cendres nécessitent des décennies de surveillance environnementale?;

- Les puits de gaz et les pipelines exigent un scellement et un suivi à long terme pour éviter les fuites de méthane?;

- Les centrales nucléaires doivent être démantelées sur plusieurs décennies, et les sites de stockage des déchets demeurent interdits pendant des générations.

Cette différence temporelle d’occupation — le temps pendant lequel le territoire reste effectivement mobilisé même si la centrale ne produit plus — est aussi déterminante que la superficie elle-même.

Ces éléments suggèrent qu’à long terme, le véritable avantage des filières éolienne et solaire ne réside pas seulement dans leurs faibles émissions, mais dans leur empreinte spatio-temporelle qualitative : co-utilisable, réversible et temporellement limitée.

Conclusion

L’empreinte foncière des filières électriques ne se résume pas à une mesure d’hectares. Elle raconte notre rapport collectif au territoire : ce que nous acceptons de transformer, de partager ou de préserver pour produire l’énergie dont nous dépendons.

Au Québec, cette lecture spatio-temporelle rappelle trois évidences simples :

- Notre patrimoine hydroélectrique a façonné le paysage et les mentalités, mais il ne peut à lui seul répondre à la croissance future de la demande?;

- Les nouvelles filières renouvelables — solaire, éolien, stockage — ne menacent pas le territoire, mais l’invitent à devenir multifonctionnel : économique, agricole, énergétique et écologique à la fois?;

- La proximité, la réversibilité et la temporalité doivent désormais compter autant que la puissance installée dans les critères de planification.

Réduire les émissions de carbone ne suffira pas : il faut aussi réduire la durée et l’intensité de notre emprise sur le territoire. Les technologies capables de coexister, de s’adapter et de disparaître sans traces sont celles qui construiront une énergie vraiment durable.

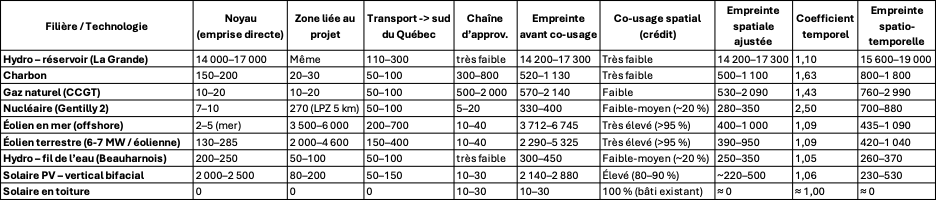

Annexe — Tableau complet d’usage du sol par filière électrique (ha/TWh/an)

Unités : hectares par TWh d’électricité livrée annuellement (ha/TWh/an). Les chiffres incluent les emprises de transport, les chaînes d’approvisionnement et, le cas échéant, un crédit pour le co-usage.

Définitions des colonnes

Noyau (emprise directe)

Surface strictement occupée par les infrastructures physiques de production : centrale, panneaux, turbines, plateformes, routes internes, postes électriques.

Zone liée au projet

Espace périphérique requis pour la sécurité, l’accès, l’espacement technique ou le fonctionnement, comme les zones d’exclusion nucléaires, les marges solaires ou l’espacement entre éoliennes.

Transport ? sud du Québec

Emprise foncière associée aux lignes de transport nécessaires pour relier la source de production (souvent au nord) aux centres de charge du sud du Québec : corridors 735 kV, 315 kV, postes et emprises.

Chaîne d’approv.

Surface indirectement mobilisée par l’extraction, la transformation, le transport et la logistique des matériaux ou combustibles : mines, pipelines, usines de traitement, terminaux, carrières, selon la filière.

Empreinte avant co-usage

Somme du noyau, de la zone liée au projet, du transport et de la chaîne d’approvisionnement — sans tenir compte des zones partageables.

Co-usage spatial (crédit)

Part de la zone liée au projet pouvant être utilisée simultanément pour d’autres fonctions (agriculture, foresterie, navigation, récréation). Plus ce crédit est élevé, plus l’empreinte réelle diminue.

Empreinte spatiale ajustée

Surface effectivement monopolisée par la filière après déduction du co-usage spatial. C’est l’emprise nette au sol par TWh/an.

Coefficient temporel

Rapport entre la durée totale d’occupation du territoire (construction + production + rémédiation) et la durée productive réelle. Ce coefficient reflète le temps pendant lequel le territoire est occupé sans produire.

Empreinte spatio-temporelle

Empreinte spatiale ajustée multipliée par le coefficient temporel. Il s’agit de la mesure la plus complète : l’occupation réelle du territoire sur l’ensemble du cycle de vie pour chaque TWh d’électricité produite.